Flash 技术作为互联网发展史上的重要里程碑,曾一度主导网页动画、交互设计和在线游戏等领域,但其因技术局限性、安全漏洞以及行业发展趋势等因素,最终被市场淘汰,以下从技术特点、兴衰历程、淘汰原因及替代方案等方面展开分析。

Flash 技术由 Macromedia 公司开发,1996 年推出首版,后被 Adobe 公司收购,其核心优势在于矢量图形处理能力、跨平台兼容性以及强大的动画制作工具,通过 ActionScript 脚本语言,开发者可实现复杂的交互逻辑,制作出丰富的动态内容,如网页动画、广告 banner、在线游戏和视频播放器等,在 2000 年代初,由于宽带网络尚未普及,HTML5、CSS3 等现代 Web 技术尚未成熟,Flash 以其“一次开发,多端运行”的特性,成为网页动态内容的首选解决方案,当时,超过 90% 的网页浏览器都内置了 Flash 插件,YouTube、Hulu 等主流视频平台也采用 Flash 技术进行视频播放,Flash 几乎成为网页交互的代名词。

Flash 技术的快速普及也埋下了隐患,其封闭的技术生态和较高的性能开销逐渐暴露问题,Flash 动画和游戏对 CPU 资源占用较高,在低配置设备上容易出现卡顿、发热甚至崩溃,且在移动设备上的兼容性较差,随着智能手机和平板电脑的兴起,iOS 和 Android 系统出于安全和性能考虑,均未支持 Flash 插件,这直接导致 Flash 在移动端市场缺席,安全漏洞频发成为 Flash 被淘汰的关键因素,由于 Flash 插件需要直接与操作系统交互,其代码层面的漏洞容易被黑客利用,通过“零日攻击”植入恶意软件,导致用户数据泄露或设备感染,Adobe 公司虽持续发布安全补丁,但频繁的漏洞修复让用户和开发者对其安全性失去信心。

行业技术标准的迭代是 Flash 淘汰的深层原因,2010 年后,HTML5、CSS3 和 JavaScript 技术逐渐成熟,W3C 组织推动的开放 Web 标准逐渐取代了封闭的 Flash 插件模式,HTML5 原生支持矢量图形、音频视频播放、本地存储等功能,无需插件即可实现大部分 Flash 动态效果,且具备更好的性能和安全性,HTML5 的 <canvas> 元素可替代 Flash 的矢量绘图,<video> 元素直接支持视频播放,JavaScript 框架(如 jQuery、React)则提供了更灵活的交互开发能力,谷歌、苹果、微软等浏览器厂商先后宣布逐步淘汰 Flash 插件支持,Adobe 也于 2025 年宣布停止更新 Flash Player,并建议用户卸载该插件,标志着 Flash 时代的正式终结。

从市场反馈来看,Flash 淘汰后,Web 开发领域迅速转向基于开放标准的现代技术栈,网页动画逐步由 CSS3 动画和 JavaScript 动画库(如 GSAP)替代,交互设计则依赖前端框架实现,在线游戏领域则涌现出 WebGL、Unity 等跨平台解决方案,这种转变不仅提升了用户体验,也降低了开发者的维护成本,HTML5 页面的加载速度比 Flash 页面快 30% 以上,且对搜索引擎更友好,有助于提升网站的 SEO 效果。

尽管 Flash 已被淘汰,但其在互联网发展史上的贡献不可忽视,它推动了网页交互技术的早期探索,培养了大批前端开发者,并为后续 Web 标准的制定提供了经验教训,Flash 技术仅在部分复古游戏模拟、历史数据存档等场景中少量使用,而现代 Web 技术则朝着更高效、安全、开放的方向持续发展。

相关问答 FAQs

Q1:Flash 技术被淘汰后,原有的 Flash 内容还能访问吗?

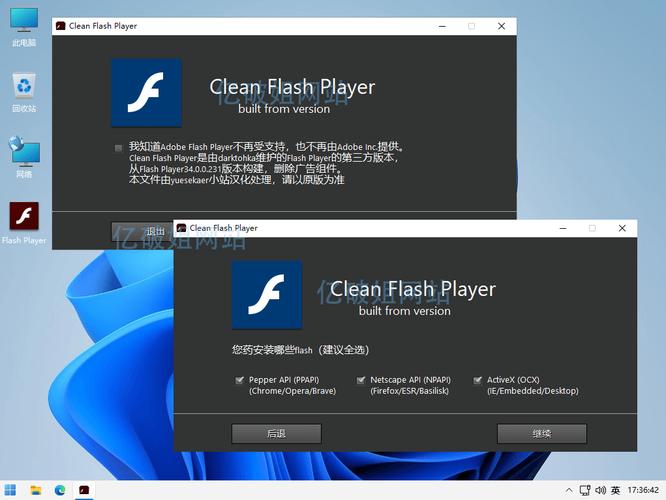

A1:绝大多数主流浏览器(如 Chrome、Firefox、Edge)已默认禁用 Flash Player 插件,因此无法直接在浏览器中运行 Flash 内容,部分网站可能通过第三方插件或模拟器(如 Ruffle)实现 Flash 内容的兼容,但存在一定局限性,若需保存或回顾历史 Flash 内容,可使用专门的下载工具将其导出为 SWF 文件,并在支持 Flash 的离线环境中运行。

Q2:为什么 HTML5 能取代 Flash 成为新的网页标准?

A2:HTML5 取代 Flash 的核心优势在于开放性、性能和安全性,HTML5 是 W3C 推行的开放标准,无需插件即可被浏览器原生支持,避免了 Flash 的封闭生态问题;HTML5 基于 JavaScript 和浏览器内核,资源占用更低,加载速度更快,且在移动设备上表现更优;HTML5 的安全机制更完善,通过沙箱隔离等技术降低了恶意攻击风险,符合现代 Web 对安全性的高要求,HTML5 还支持离线存储、多线程处理等高级功能,能够满足更复杂的开发需求。