京东作为中国领先的零售基础设施服务商,近年来在物流科技领域持续发力,其中无人机送货与代收服务已成为其智慧物流体系的重要组成部分,这一创新模式不仅改变了传统“最后一公里”的配送方式,更通过技术赋能提升了物流效率、降低了运营成本,并为消费者带来了更便捷的收货体验。

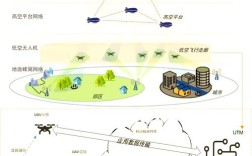

京东无人机送货体系的构建始于2025年,经过多年技术迭代与场景落地,已形成覆盖无人机研发、航线规划、智能调度、末端配送等全链条的解决方案,在硬件层面,京东自主研发了多款无人机机型,包括载重5-30公斤、续航15-60分钟的机型,可满足不同重量、不同距离的配送需求,针对农村地区的“无人机+乡村服务站”模式,京东无人机可批量运输农产品进城与工业品下乡,单次飞行最多可配送5个村庄,效率相当于传统配送的5-10倍,在技术保障上,无人机配备了高清摄像头、红外传感器和北斗导航系统,支持自动避障、精准降落和实时数据回传,确保飞行安全,通过大数据分析,系统能够根据天气、地形、订单密度等因素动态规划最优航线,进一步提升配送时效。

在城市配送场景中,京东无人机主要针对“最后一公里”的痛点,如交通拥堵、配送延迟等问题,在北京、上海等试点城市,无人机已实现从社区配送站到居民楼的“点对点”配送,平均配送时间缩短至15分钟以内,特别在疫情期间,无人机无接触配送的优势凸显,不仅减少了人员接触风险,还缓解了快递员人力不足的压力,数据显示,京东无人机累计完成配送超百万单,航线覆盖全国30多个省市的200多个区县,配送物品包括生鲜、医药、电子产品等,其中生鲜类商品占比达35%,通过温控箱体运输,确保了商品品质。

与无人机送货相辅相成的是京东代收服务体系的完善,传统快递代收主要依赖菜鸟驿站、快递柜等第三方平台,而京东则通过“自建+合作”模式构建了覆盖全场景的代收网络,在社区层面,京东设立“京东帮服务店”与“京东便利店”,提供免费代收服务,消费者可选择到店自提或由驿站暂存;在校园、写字楼等人口密集区域,京东与物业合作设立智能快递柜,支持24小时自助取件,凭取件码即可开柜,京东还推出了“代收一体”服务,即由配送员将包裹暂存在社区附近的代收点,消费者通过京东APP实时查看包裹位置,并在方便时前往取件,这一模式尤其适合白天不在家的上班族。

代收服务的核心优势在于解决“配送时间与收货时间错位”的问题,据京东物流数据,代收服务可将包裹首次派送成功率提升至98%,有效减少了因客户不在家导致的重复配送,代收点还提供包装、保价等增值服务,进一步提升了用户体验,在农村地区,京东代收点与村级服务站结合,村民不仅可代收快递,还能通过服务站完成网购、缴费、农产品上行等业务,形成了“物流+商流+信息流”的综合服务生态。

无人机送货与代收服务的结合,进一步优化了京东物流的末端网络,以农村场景为例,无人机将包裹批量配送至村级代收点,再由代收点负责人通知村民自提,既解决了无人机无法直接入户的问题,又降低了末端配送成本,数据显示,该模式使农村地区的单均配送成本降低40%,配送时效提升3倍以上,在城市场景中,无人机将包裹配送至社区代收点,消费者可选择自提或由代收点提供“最后一百米”配送服务,实现了效率与灵活性的平衡。

无人机送货与代收服务仍面临一些挑战,从政策层面看,无人机飞行需遵守空域管理规定,部分城市对低空飞行仍有限制;从技术层面看,复杂天气条件(如大风、降雨)会影响无人机飞行安全,电池续航能力也有待提升;从用户习惯层面看,部分消费者对无人机配送的安全性存疑,代收服务的普及率仍需进一步培养,对此,京东正通过加强与监管部门合作、推进无人机技术迭代(如氢燃料电池无人机研发)、开展用户教育等方式,逐步解决这些问题。

随着5G、人工智能、物联网等技术的深度融合,京东无人机送货与代收服务将向更智能、更高效的方向发展,通过5G网络实现无人机与代收点的实时数据交互,消费者可提前预约无人机配送时间,代收点自动接收并暂存包裹;通过AI算法优化无人机与代收点的联动调度,实现“无人机-代收点-消费者”的全链路无缝衔接,京东还计划将无人机配送扩展至跨境物流、应急救援等领域,进一步拓展智慧物流的应用场景。

相关问答FAQs

Q1:京东无人机送货是否需要额外收费?

A1:目前京东无人机配送对消费者免费,与普通快递配送费用一致,但在部分特殊场景(如偏远地区、大件商品)或增值服务(如定时配送、保价服务)中,可能会根据实际情况收取一定费用,具体以订单页面显示为准。

Q2:如果选择代收服务,包裹的安全性如何保障?

A2:京东代收服务通过多重措施保障包裹安全:一是代收点需经过严格资质审核,并与京东签订合作协议,明确包裹保管责任;二是包裹入库时进行扫码登记,消费者可通过京东APP实时查看包裹状态;三是代收点配备监控设备和防盗设施,部分智能快递柜还支持“双人开柜”等安全验证机制;四是若发生包裹丢失或损坏,京东将依据保价规则或服务协议进行赔偿,消费者可在线申请理赔。