AirPods作为苹果生态中的标志性产品,其无线技术的实现与迭代始终是用户关注的焦点,从初代AirPods到如今的AirPods Pro 2,无线技术的演进不仅体现在连接稳定性、音质传输和功耗控制上,更融入了苹果在芯片设计、音频算法和生态协同方面的深厚积累,以下将从核心技术原理、技术迭代路径、应用体验优化及未来发展方向等维度,详细解析AirPods的无线技术体系。

核心技术原理:从蓝牙到自研芯片的底层支撑

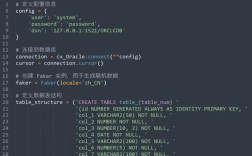

AirPods的无线技术以蓝牙为基础,但通过苹果自研芯片的深度优化,实现了远超行业标准的性能表现,其核心技术架构可分为通信层、处理层和应用层三个层面。

蓝牙通信技术的底层优化

蓝牙技术是AirPods无线连接的基石,初代AirPods即采用蓝牙4.2协议,支持AAC音频编码,实现了基本的无线音频传输,随着技术迭代,AirPods Pro升级至蓝牙5.0,不仅提升了传输速率(从1Mbps提升至2Mbps),还增强了抗干扰能力和连接稳定性,蓝牙5.0的LE Audio(低功耗音频)技术虽未完全应用,但其LE Power Control(低功耗功率控制)特性被苹果采纳,通过动态调整发射功率,实现了在复杂环境下的稳定连接,同时降低功耗。

值得注意的是,AirPods并未采用主流的LDAC或aptX等高清蓝牙编码,而是始终以AAC为主要编码格式,这源于苹果对端到端生态的控制——从iPhone的音频编码到AirPods的解码,苹果通过软硬件协同优化,最大限度降低了AAC编码的损耗,使其在蓝牙传输中接近无损音质体验。

自研芯片的算力赋能

蓝牙技术仅解决了“连接”问题,而“体验”的提升则依赖自研芯片的算力支撑,初代AirPods内置的W1芯片首次将蓝牙天线、音频处理器和电池管理模块集成,实现了“开盖即连”的便捷体验,并通过芯片级优化将连接延迟降低至150ms以内。

第二代AirPods升级至H1芯片,在算力上实现飞跃:支持同时连接苹果设备(如iPhone和MacBook)并实现无缝切换,通话降噪性能提升50%,功耗降低30%,AirPods Pro 2采用的H2芯片更是将算力提升至H1的4倍,支持实时空间音频计算、自适应通透模式等高负载功能,其内置的神经网络引擎(ANE)每秒可处理数万次音频信号,为个性化降噪和音质优化提供算力保障。

自适应无线协议与抗干扰机制

AirPods的无线技术并非固定采用单一协议,而是通过自适应算法动态切换通信模式,以AirPods Pro 2为例,在静态聆听时,系统自动切换至低功耗蓝牙模式(BLE),仅传输基本音频控制指令;当用户运动或处于嘈杂环境时,则切换至高速蓝牙模式,确保音频传输的实时性。

针对复杂电磁环境(如地铁、机场),AirPods还采用2.4GHz频段与Wi-Fi信道的动态避让技术,通过实时扫描周围无线信号,自动切换至干扰最小的信道,避免与Wi-Fi、蓝牙设备产生频段冲突,H2芯片支持的波束成形技术(Beamforming)能精准锁定声源方向,进一步减少环境噪声对音频信号的干扰。

技术迭代路径:从基础连接到智能音频的跨越

AirPods的无线技术迭代始终围绕“连接稳定性、音质表现、交互智能性”三大核心目标展开,每一代产品的技术升级都为用户带来显著体验提升。

初代AirPods(W1芯片):定义无线音频新标准

2025年发布的初代AirPods,以W1芯片为核心突破,解决了传统蓝牙耳机“连接慢、易断连、功耗高”的痛点,其技术亮点包括:

- 快速配对:首次实现“开盖即连”,无需手动进入蓝牙设置;

- 自动播放/暂停:通过红外传感器检测耳佩戴状态,摘下暂停、戴上播放;

- 低功耗设计:单次充电可聆听5小时,较同期蓝牙耳机续航提升30%。

尽管初代AirPods仅支持基础SBC编码,但W1芯片的集成化设计为后续技术迭代奠定了基础。

AirPods Pro(H1芯片+主动降噪):无线技术的质变

2025年发布的AirPods Pro标志着苹果无线音频技术从“连接”向“体验”的质变,H1芯片的引入带来了三大技术革新:

- 主动降噪(ANC):通过麦克风采集环境噪声,H1芯片实时生成反向声波抵消噪声,降噪深度达35dB,尤其在中低频噪声(如飞机引擎声) suppression效果显著;

- 通透模式:利用外向麦克风实时传递环境声,用户无需摘下耳机即可清晰感知周围声音,配合自适应算法,可过滤部分刺耳噪声;

- 空间音频:基于头部追踪技术,通过双耳独立计算声场角度,模拟影院级立体声效果,需搭配iOS设备才能启用。

H1芯片支持的“音频共享”功能允许两副AirPods同时连接一台iPhone,为多人观影场景提供便利。

AirPods Pro 2(H2芯片+个性化音频):智能化体验的深化

2025年推出的AirPods Pro 2,搭载H2芯片将无线音频技术推向新高度:

- 自适应降噪:通过内置的麦克风和压力传感器,实时检测耳道形状和密封性,动态调整降噪参数,降噪效果较上一代提升2倍;

- 个性化空间音频:基于用户的耳道扫描数据,通过H2芯片的神经网络引擎生成定制化声场,不同用户佩戴同一副耳机也能获得最佳音质;

- 自适应通透模式:新增“对话增强”功能,当检测到用户说话时,自动降低环境噪声并提升人声清晰度,适合嘈杂环境下的通话需求;

- 低功耗设计:配合H2芯片的能效优化,开启降噪模式下续航提升至6小时,充电盒总续航可达30小时。

应用体验优化:技术落地的细节把控

AirPods的无线技术不仅体现在参数指标上,更通过细节优化实现“无感化”体验,让用户在使用过程中几乎无需关注技术本身,即可享受流畅的音频交互。

连接稳定性:多设备协同的无缝切换

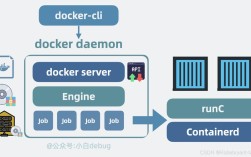

苹果生态的协同优势在AirPods的无线连接中体现得淋漓尽致,通过“设备切换”功能,AirPods可自动连接用户身边的苹果设备(如iPhone、iPad、MacBook),并根据使用场景智能切换连接源,当用户在iPhone上听音乐时,若接听MacBook的视频通话,AirPods会自动暂停音乐并切换至MacBook的通话音频,结束后再切回iPhone,整个过程无需手动操作。

这种无缝切换依赖于苹果的“iCloud同步”技术和H1/H2芯片的多设备连接能力,每台苹果设备会与AirPods建立独立连接,并通过iCloud实时同步连接状态,确保切换延迟控制在毫秒级。

音质传输:从“无线”到“高保真”的进阶

尽管蓝牙带宽有限,但AirPods通过软硬件协同优化,实现了接近有线耳机的音质表现,其核心技术包括:

- 动态带宽分配:H2芯片可根据音频内容复杂度动态调整蓝牙带宽,在播放复杂音乐时提升传输速率,在语音通话时降低功耗;

- 自适应EQ:通过内置的加速度传感器检测耳佩戴状态,若未佩戴则自动暂停播放,佩戴后根据耳道密封性调整低频响应,避免因漏音导致的音质损失;

- 计算音频:利用H2芯片的神经网络引擎,对音频信号进行实时处理,包括人声增强、环境噪声抑制等,确保在不同场景下均保持清晰的音质表现。

延迟控制:游戏与视频场景的体验优化

无线音频的延迟一直是用户关注的痛点,尤其对于游戏和视频用户,高延迟会导致音画不同步,AirPods Pro 2通过H2芯片的“低延迟模式”,将游戏场景下的音频延迟降至80ms以内,较上一代降低40%,基本达到“音画同步”的体验标准。

苹果还针对iOS系统的音频传输架构进行优化,通过“硬件级音频缓冲”技术,减少系统层面的处理延迟,确保从视频播放到耳机发声的全链路延迟控制在100ms以内。

未来发展方向:更智能、更沉浸的无线音频

随着音频技术的不断演进,AirPods的无线技术将朝着“更智能、更沉浸、更高效”的方向发展,未来可能的技术突破包括:

LE Audio技术的全面应用

蓝牙联盟推出的LE Audio技术支持多路音频串流(Multi-Stream Audio)和广播音频(Audio Broadcasting),未来AirPods或可通过LE Audio实现“一拖二”(同时连接两副耳机)或“音频共享”功能的进一步优化,甚至支持与其他蓝牙设备的直接连接,摆脱苹果生态的限制。

健康监测功能的集成

结合H2芯片的传感器和神经网络引擎,未来AirPods可能新增健康监测功能,如通过耳道传感器检测体温、心率,或通过骨传导传感器分析睡眠质量,实现从“音频设备”到“健康终端”的跨界。

超低功耗与长续航突破

随着芯片制程的进步(如3nm工艺),未来AirPods的功耗有望进一步降低,单次充电续航或提升至10小时以上,同时支持更快的无线充电(如MagSafe充电技术的升级),实现“随用随充”的便捷体验。

相关问答FAQs

Q1:AirPods的无线连接稳定性如何?为什么有时会出现断连?

A:AirPods的无线连接稳定性主要依赖蓝牙5.0协议、自研芯片的抗干扰优化以及苹果生态的协同,断连通常由以下原因导致:一是距离过远(超过蓝牙有效传输距离10米)或存在强电磁干扰(如微波炉、高压电线);二是设备系统版本过低,建议升级至最新iOS版本;三是耳机或充电盒电量过低,建议确保电量在20%以上,若频繁断连,可尝试重置AirPods(长按充电盒按钮15秒至指示灯闪烁)并重新配对。

Q2:AirPods Pro的空间音频和普通立体声有什么区别?如何开启?

A:空间音频通过头部追踪技术和动态声场计算,模拟真实声音的方向感,让用户感受到“声音围绕自己转动”的沉浸式体验,而普通立体声仅左右声道固定输出,开启方法:将AirPods Pro 2连接iPhone,进入“设置-蓝牙-AirPods Pro-空间音频”,选择“开启”或“自动”(仅在支持动态头部追踪的媒体中启用),需注意,空间音频需搭配iOS 15及以上系统和具备陀螺仪的设备(如iPhone X及后续机型)才能使用。